Es ist vollbracht! 30 Tage lang habe ich gekochten Reis in meinem Keller vergammeln lassen. In kleinen Schraubdeckelgläsern. Die Hälfte der Gläser habe ich regelmäßig abends mit Dankbarkeit überschüttet, die andere mit Verachtung. Warum macht jemand sowas?

Einleitung

Vor einiger Zeit habe ich ein Video über Masaru Emoto gemacht. Er hatte von sich behauptet bewiesen zu haben, dass Wasser unsere Emotionen wahrnimmt und sich merkt. Dazu hat er schmeichelnde oder kränkende Wörter auf die Wasserbehälter geschrieben und dann mit verschiedenen Methoden untersucht, wie das Wasser auf diese Behandlung reagiert. Der Haken war, dass keins seiner Ergebnisse irgendeine Aussagekraft hatte. Das lag an massiven methodischen Fehlern in seiner Vorgehensweise. Beispielsweise hatte er jeweils nur ein Glas mit „Liebe“ oder „Hass“ beschriftet. So kann man unmöglich auseinanderhalten, ob wirklich das Wort den gemessenen Unterschied verursacht, oder ob man einfach natürliche Schwankungen misst. Die könnten ja völlig unabhängig von irgendwelchen Wörtern vorliegen. Ein anderer Fehler war die fehlende Verblindung bei der Auswertung.

Zu diesem Video erreichte mich heftiger Widerspruch von Youtube Nutzern. Sogar heftiger als zu meinem Video über Homöopathie. Das hat mich schon überrascht. Erstaunlich viele Leute scheinen tatsächlich zu glauben, dass Emoto ein ernstzunehmender Wissenschaftler gewesen wäre und wirklich irgendetwas nachgewiesen hätte. Unter anderem wurde mir gesagt, ich könnte mich ja selbst von diesen wundersamen Phänomenen überzeugen, wenn ich eins von Emotos einfacheren Experimenten selbst replizieren würde – das Reisexperiment.

Als Wissenschaftler bin ich natürlich stets offen für Evidenz, die meine Überzeugungen widerlegt. Deswegen gab es nur eins: Ich würde das Reisexperiment durchführen. Im Reisexperiment nach Emoto nimmt man drei Gläser und füllt gekochten Reis rein. Andere Nahrungsmittel gehen auch. Auf eins schreibt man eine Beleidigung, auf das andere eine Wertschätzung, auf das dritte „Ignoriert“. Dann soll man das jeweilige Glas jeden Tag einmal beleidigen, wertschätzen oder ignorieren. Laut Emoto soll das beleidigte Glas schnell verschimmeln, während das wertgeschätzte Glas zu einem appetitlich riechenden Mix fermentiert. Das ignorierte Glas erwischt es am härtesten: Es verrottet (wo genau der Unterschied zwischen verschimmeln und verrotten ist, wird allerdings nirgends ausgeführt). Das Problem ist wie immer bei Emoto: Es gibt für jede Bedingung nur ein Glas – keine Chance zu unterscheiden, ob hier natürliche Schwankungen im Schimmelverhalten vorliegen, oder ob sich der Reis tatsächlich zu Herzen nimmt, wie man ihn behandelt.

Ich beschloss also, das Reisexperiment zu reproduzieren. Aber so, dass es wirklich eine Chance hätte, mich davon zu überzeugen, dass ich doch die ganze Zeit falsch lag. Dazu gab es eine ganze Menge zu berücksichtigen.

Methoden

Als erstes füllte ich gekochten Reis in 34 kleine Schraubdeckelgläser. Die waren gemäß Emotos Anweisungen vorher mit kochendem Wasser ausgespült. Erstes Problem: Frisch gekochter Reis ist keimfrei. Wenn ich keimfreien Reis in keimfreie Gläser fülle, hält er sich ewig. Das nennt sich einkochen oder einwecken. Wird heute nicht mehr so viel gemacht, aber eure Omas kennen das. Warum das funktioniert, wissen wir seit Pasteur: Wo keine Keime, da kann nix gammeln. Damit ich das Experiment nicht nach einem Jahr fleißigen Beschimpfens/Wertschätzens wegen Mangel an Vergammelung würde abbrechen müssen, stellte ich sicher, dass Keime in die Gläser kamen. Dafür ließ ich den Topf erst mal mit offenem Deckel abkühlen. Schimmelsporen sind überall in der Luft und kommen so mit Sicherheit in den Reis. Dann verrührte ich ihn ordentlich, damit die Keime nicht nur in der obersten Schicht sind. Dann füllte ich ihn in die sterilisierten Gläser.

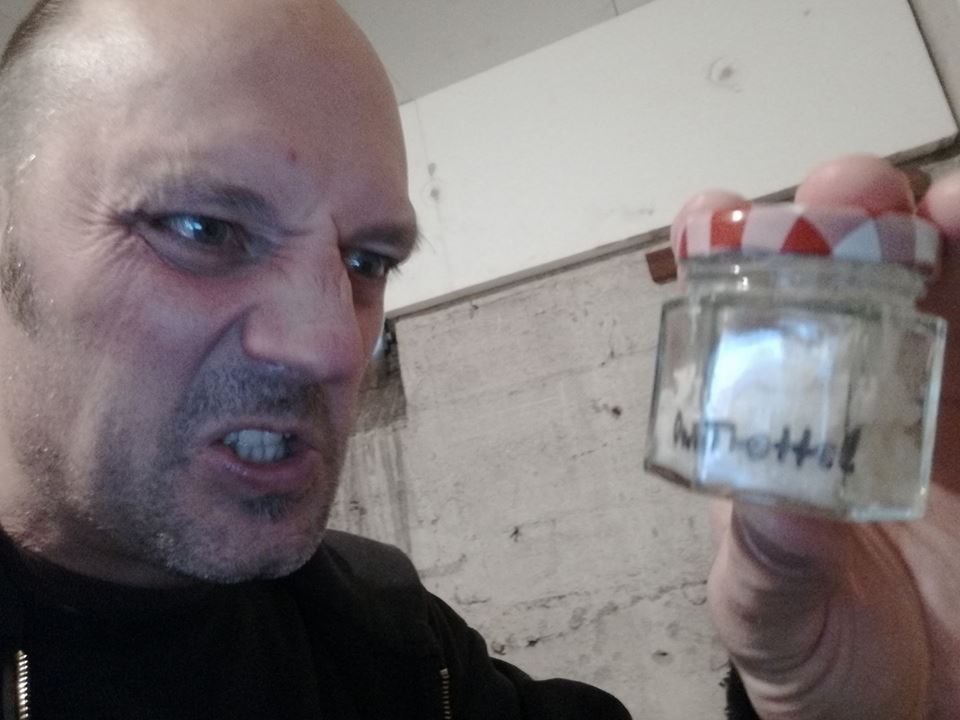

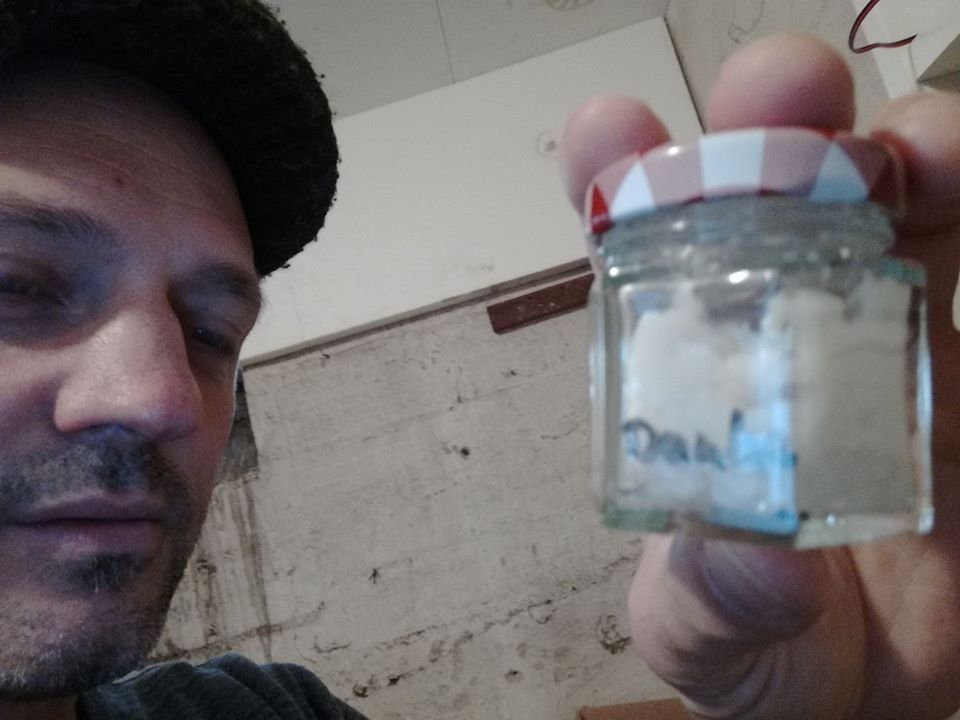

Erst nach dem Abfüllen beschriftete ich die Gläser. Ich entschied mich, nur zwei statt drei Versuchsbedingungen durchzuführen. Je weniger Bedingungen, desto mehr Gläser habe ich pro Gruppe, desto aussagekräftiger mein Ergebnis. Auf einer Gruppe von Gläsern sollte „Danke“ stehen, wie bei Emoto. Sollte auf die andere „Ignoriert“ oder „Du Trottel“? Ich entschied mich für „Du Trottel“. So konnte ich jedes Glas beim Beschimpfen/Wertschätzen in die Hand nehmen, und das würde für alle Gläser gleich sein. Wenn ich eine Gruppe von Gläsern ignorieren würde, könnte ich die natürlich nicht in die Hand nehmen. In die Hand nehmen bedeutet Bewegung und (Hand-)Wärme. Würde ich jetzt herausbekommen, dass eine Gruppe schneller verschimmelt als die andere, würde ich vermuten, dass das eher am in-die-Hand-nehmen liegen würde als am Beschimpfen. Aber ich wollte das Experiment ja so machen, dass mich das Ergebnis überzeugen könnte, dass Emoto recht hat, wenn es denn so sein sollte. Also nahm ich die Gruppen „Danke“ und „Du Trottel“.

Vor dem Beschriften wurden die Gläser noch einmal gründlich vermischt, damit nicht etwa die zuerst befüllten Gläser alle in der „Danke“- Gruppe landen. Könnte ja auch wieder einen Unterschied machen. Die Deckel machte ich nur ganz leicht zu, damit mir kein Gammel-Glas um die Ohren fliegt. Beim Gammeln bilden sich nämlich Gase.

Damit mich der Geruch von vergammelndem Reis (und der damit verbundene Haussegen) nicht zu einem vorzeitigen Abbruch zwingen würde, kamen die Gläser in den Keller. Da würde es höchstens die Nachbarn stören, die ihre Keller direkt daneben haben. Aber die müssen erst mal Lunte riechen und dann noch verorten, wo das herkommt. Bis dahin würde ich längst fertig sein 🙂

Wie weit reicht eigentlich der Effekt einer beleidigenden Beschriftung? Fühlt sich das Glas Reis, das direkt neben einem mit Aufschrift „Du Trottel“ steht, mit beleidigt? Ein weiteres Detail zum Versuchsaufbau, zu dem ich von Emoto nichts finden konnte. Um auf Nummer sicher zu gehen, stellte ich alle „Danke“-Gläser in eine Gruppe und mit ein bisschen Abstand dazu alle „Trottel“-Gläser in eine Gruppe. Das könnte jetzt aber natürlich auch wieder ein Artefakt verursachen. In fast jedem Raum gibt es Unterschiede von Beleuchtung (wie nah am Fenster?) und Temperatur (zieht es in einer Ecke?). Was, wenn eine Seite des Regals einen klitzekleinen Ticken heller oder wärmer sein und so den Gammel-Fortschritt beeinflussen würde? Um so einen Einfluss auszuschließen, wechselten die Gläser jeden Tag die Seiten.

Dann ging ich jeden Abend in den Keller und geigte dem Reis die Meinung. Manche Menschen sollen ja zum Lachen in den Keller gehen. Ich ging zum Schimpfen und Danken. Ganz jeden Tag habe ich es nicht geschafft, weil ein paar Mal was dazwischen gekommen ist. Aber immerhin 25 der 30 Tage hat der Reis gekriegt, was er verdient. Dazu nahm ich immer ein Glas in die Hand. Je nach Beschriftung sagte ich „Danke“ oder „Du Trottel“. Weil es ja um die Intention gegenüber dem Reis geht, konzentrierte ich mich darauf, gezielt den Reis zu meinen. Nicht etwa das Glas. Oder das Etikett. Wenn man einfach nur laut abliest, ist die Aufmerksamkeit ja aufs Etikett gerichtet, nicht auf den Reis. Nicht bei mir! Wenn ich fertig war, wechselten die Gläser die Regalseite, wie oben beschrieben.

Der Plan war, nach 30 Tagen auszuwerten, welche Gruppe wie stark verschimmelt ist. Wenn man so einen Plan hat, kann es aber passieren, dass nach dem Ablauf der Frist kaum ein Glas verschimmelt ist oder alle so maximal, dass kein Unterschied mehr festzustellen ist. Wenn ich in einem Bereich der Gammligkeit bleiben will, wo ich einen Unterschied zwischen den Gruppen sehen könnte, wenn denn da einer wäre, muss der Reis gammlig genug aber nicht zu gammlig sein. Deswegen hatte ich folgende zusätzliche Bedingungen: 1) Nach 30 Tagen bin ich nur fertig, wenn mindestens die Hälfte der Gläser Schimmel zeigt. Falls nicht, muss ich so lange weiter machen. 2) Vorzeitig beenden kann ich nur, wenn mindestens ¾ der Gläser verschimmelt sind. In diesem Fall muss ich an genau dem Tag auch aufhören. Es ist wichtig, solche Versuchskriterien vorher festzulegen. Wenn man erst dann aufhört, wenn „es gut aussieht“, erzeugt man automatisch einen Bias in Richtung des erwarteten Ergebnisses. Die Gammelgeschwindigkeit meines Reises war aber optimal, so dass ich das Experiment nach genau 30 Tagen abschließen konnte.

Wie sollte ich jetzt bewerten, welche Gruppe vergammelter war? Die Auswertung musste natürlich verblindet erfolgen! Wenn man ein Experiment durchführt, kann man gar nichts dagegen machen, dass man ein bestimmtes Ergebnis erwartet. Diese Erwartung kann die Objektivität trüben. Deswegen bin ich natürlich nicht auf die Idee gekommen, die Gammligkeit selbst zu bewerten. Ich bat auf Facebook um die Mitarbeit ehrenamtlicher Auswertekräfte. Acht wissenschaftsbegeisterte Menschen meldeten sich und kamen zur Auswerteparty in meiner Küche.

Damit die nicht in ihrer Bewertung beeinflusst würden, durften sie nicht wissen, zu welcher Gruppe die Gläser jeweils gehörten. Deswegen überklebte ich die Beschriftungen mit einem undurchsichtigen Etikett und schrieb darauf Buchstaben.

Jeder Auswerter hatte die Aufgabe, die 34 Gläser nach persönlich empfundener Ekligkeit zu sortieren. Das am angenehmsten aussehende Glas kam nach links, das ekligste nach rechts. Damit ich die Bewertung nicht beeinflussen konnte, war ich natürlich nicht im Raum. Ich wartete mit den anderen Reisgutachtern im Nebenraum und vertrieb mir die Zeit mit Reiskeksen und Sake. Wenn ein Gutachter fertig war, schrieb ich die Reihenfolge der Gläser auf, wir vermischten die Gläser wieder, und der nächste Gutachter legte los.

Ergebnisse

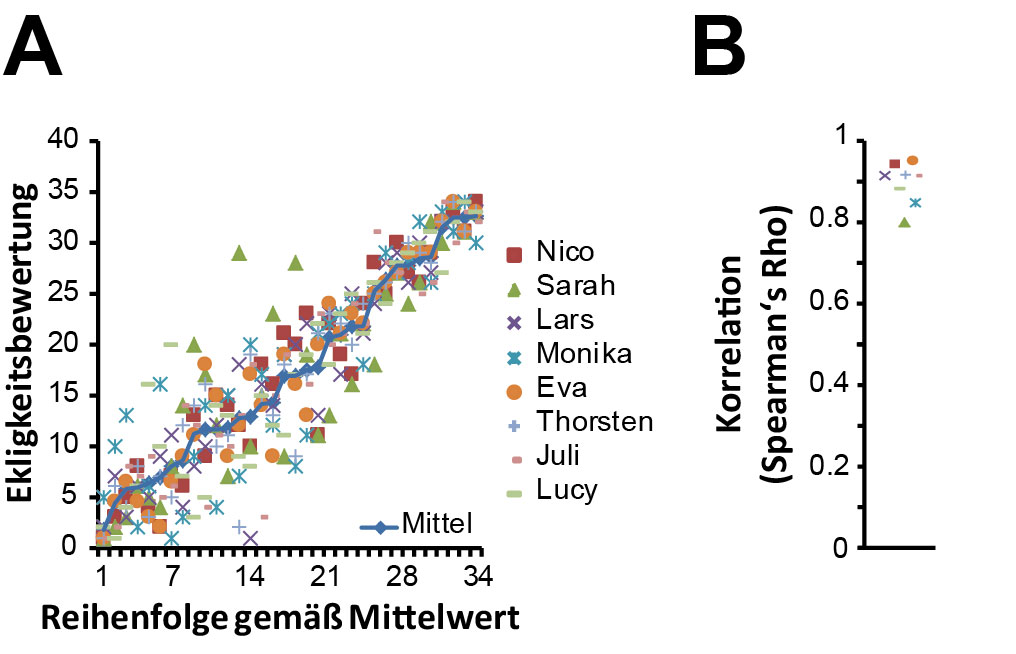

Erst mal wollte ich wissen, ob „eklig“ überhaupt ein reproduzierbares Maß für meinen Reis war. Die Gläser sahen nämlich sehr unterschiedlich aus. Manche hatten blauen Schimmel, manche schwarzen, manche eine rote Verfärbung, die vermutlich von Bakterien herrührte. Man kann sich gut vorstellen, dass manche Menschen den roten Schmodder viel ekliger finden, andere den blauen Schimmel, usw. Im schlimmsten Fall sagt jeder etwas anderes darüber, welches Glas wie eklig ist. Um das zu prüfen, bildete ich von allen Bewertungen den Mittelwert. Wenn ein Gutachter ein Glas als allerekligstes befand, bekam es 34 Punkte. Das am wenigsten ekligste 1 Punkt. Dann sortierte ich alle Gläser in der Reihenfolge der gemittelten Ekligkeit.

In Abbildung 7A sieht man die Bewertungen aller Gutachter und den Mittelwert aus allen. Man sieht, dass die Übereinstimmung recht gut ist. Die Punkte streuen zwar um den Mittelwert herum, folgen aber alle dem Trend (von links unten nach rechts oben). Das heißt, dass es zwar Unterschiede gab, ob Glas x ekliger empfunden wurde als Glas y. Aber es herrschte Einigkeit, dass beide bedeutend ekliger waren, als Glas z.

So etwas kann man natürlich auch in Zahlen ausdrücken. Für jeden Gutachter errechnete ich, wie stark seine Bewertungen mit dem Rest der Gruppe korrelierten (also mit dem Mittelwert der anderen sieben Gutachter). Das Ergebnis sieht man in Abbildung 7B. Wenn ein Gutachter für jedes einzelne Glas die gleiche Reihenfolge herausbekommen hätte wie der Mittelwert der anderen sieben, hätte er in dieser Abbildung den Wert 1. Wäre die Reihenfolge exakt anders herum, wäre der Wert -1. Hätten die beiden Reihenfolgen einfach gar nichts miteinander zu tun, wäre der Wert 0. Unsere Gutachter haben Werte zwischen 0.8 und 0.96. Das sind verdammt gute Korrelationen. Man kann die Übereinstimmung auch für alle acht Gutachter als Gesamtwert ausrechnen. Das nennt sich Kendalls Konkordanzkoeffizient. Bei dem gilt auch, dass eine perfekte Übereinstimmung den Wert von 1 hätte. Unsere Gruppe von Reisschimmelexperten hat den Wert 0.86, also sehr gut.

Spitze, ich hatte also ein einigermaßen stabiles Maß für Reisekligkeit. Auf zur eigentlichen Frage: War der beschimpfte Reis ekliger als der „Danke“-Reis? In Abbildungen 8, 9 und 10 seht ihr die drei Gläser mit den meisten Ekligkeits-Punkten. Zwei davon waren „Danke“-Gläser, eins ein „Trottel“-Glas. Zum Vergleich gibt es in Abbildungen 11 und 12 die drei am wenigsten ekligen Gläser. Nur eins war ein „Danke“-Glas, die beiden anderen „Trottel“-Gläser. Das sieht schon mal sehr schlecht für Emoto aus. Laut ihm müsste man ja erwarten, dass die drei ekligsten Gläser alle aus der „Trottel“-Gruppe kommen und die drei appetitlichsten aus der „Danke“-Gruppe. Aber lasst uns das erst mal genauer ansehen.

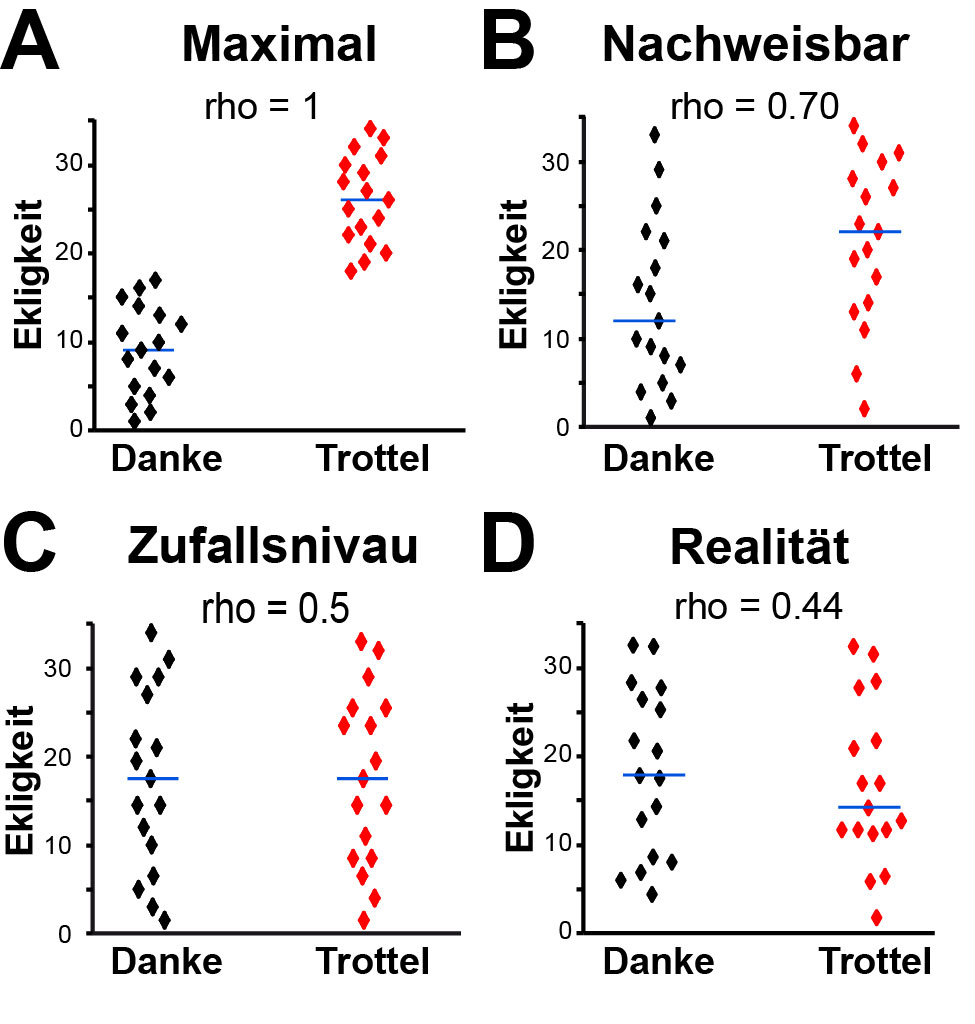

Um zu testen, ob die Ekligkeitspunkte einer Gruppe höher sind als die der anderen, verglich ich sie mit dem U-Test. Der spuckt einem einen ziemlich coolen Wert aus, den rho-Wert. Der besagt folgendes: Wenn ich mit verbundenen Augen ein Glas aus der „Trottel“-Gruppe und eins aus der „Danke“-Gruppe nehme – wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Trottel-Glas ekliger ist? Wenn Emotos Trick immer klappt, wäre rho 1, also 100%. Dann wäre jedes einzelne „Trottel“-Glas ekliger als jedes einzelne „Danke“-Glas. Wenn es gar keinen Unterschied zwischen den Gruppen gäbe, wäre rho 0.5, also 50%. Wenn ich mit verbundenen Augen ein Glas aus jeder Gruppe ziehen würde, wäre die Chance 50/50, welches ekliger wäre. Natürlich kriegt man im echten Leben in diesem Fall selten genau 0.5 raus. Die Ergebnisse streuen immer ein bisschen um die Wahrheit herum. Mal wäre rho ein kleines bisschen höher, mal ein kleines bisschen niedriger als 0.5. Es könnte natürlich auch sein, dass Emoto zwar prinzipiell Recht hätte, aber dass es nicht absolut jedes Mal funktionieren würde. Ob ich das dann noch feststellen könnte, hängt davon ab, wie viele Gläser ich habe und wie groß Emotos Effekt wirklich wäre. Mit meinen 34 Gläsern müsste rho mindestens 0.6969 sein, damit ich einen statistisch signifikanten Unterschied feststelle. Bei meiner Stichprobe mit verbundenen Augen müsste also mit 70%iger Wahrscheinlichkeit das „Trottel“-Glas ekliger sein als das „Danke“-Glas.

Diese Werte habe ich Euch in Abb 13 veranschaulicht. Wenn Emotos Effekt so stark ist, dass alle Trottel-Gläser eindeutig ekliger sind als alle „Danke“-Gläser, wäre rho 1. Das sieht man in Abb 13A. Die kleinste Effektgröße, die ich in meinem Aufbau noch sehen könnte, ist in Abb 13B illustriert. Einige „Trottel“-Gläser wären gar nicht so eklig, einige „Danke“-Gläser ganz schön eklig. Aber ein zufällig gezogenes „Trottel“-Glas wäre mit 70%er Wahrscheinlichkeit ekliger als ein zufällig gezogenes „Danke“-Glas. Abb 13C zeigt ein fiktives Beispiel, bei dem es gar keinen Unterschied in der Ekligkeit zwischen den Gruppen gäbe. Und Abb 13D endlich das echte Ergebnis aus unserem Experiment. Rho ist 0.44. Weit entfernt von einem statistisch signifikanten Effekt. Der kleine Unterschied zwischen den Gruppen ist so klein, dass er vermutlich eine zu erwartende Schwankung um 0.5 ist. Noch dazu geht er in die falsche Richtung (rho ist kleiner als 0.5, nicht größer).

Diskussion

Das Ergebnis meines Reisexperiments war in Übereinstimmung mit meinen Voraussagen und eine eindeutige Schlappe für Emoto: Den Reis schien es nicht im Geringsten zu beeindrucken, was ich ihm abends sagte, oder welches Wort ich auf die Gläser schrieb. Habe ich jetzt bewiesen, dass Emoto falsch lag? Njoa. Solche Ergebnisse sind immer Wahrscheinlichkeiten. Man kann sagen, dass es in Anbetracht dieses Ergebnisses extrem unwahrscheinlich ist, dass Emoto Recht hat. Es ist zumindest widerlegt, dass es jedes Mal klappen würde. Das hätte man ja schon widerlegt, wenn es nur mit einem einzigen Set an Gläsern nicht klappt, wie es bei Thorsten passiert ist. Ein Emoto-Anhänger könnte jetzt natürlich sagen: „Das klappt halt nicht JEDES Mal, aber FAST jedes Mal!“ Um das zu widerlegen braucht man mehrere Gläser, so wie ich das gemacht habe. Ich kann jetzt sagen, dass es verdammt unwahrscheinlich ist, dass es FAST jedes Mal klappt. Jetzt kann der Emoto-Anhänger aber weiter machen und sagen: „Es klappt zwar nicht fast jedes Mal aber doch meistens“. Das ist im Prinzip das, was rho misst: Wie groß ist der Effekt? Wie gesagt hätte ich ein Ergebnis von rho=0.7 als statistisch signifikant erkennen können (will man kleinere Effekte nachweisen, braucht man mehr Gläser). Wenn der Emoto-Reis-Effekt (mal angenommen, es gäbe ihn) genau rho=0.7 groß wäre, würde ich ihn aber mit meinem Experimentalaufbau nicht jedes Mal finden. Ergebnisse streuen eben um die Wahrheit. Manchmal würde das Ergebnis ein kleines bisschen größer ausfallen, manchmal ein kleines bisschen kleiner (und würde mir dann entgehen). Der echte Emoto-Reis-Effekt müsste also noch größer sein, damit ich ihn mit meinen 34 Gläsern verlässlich entdecken könnte. Anders herum ausgedrückt: Dadurch, dass ich mit 34 Gläsern nicht die Spur eines Effekts gesehen habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es einen sehr großen Emoto-Reis-Effekt gibt. Wenn ich zeigen will, dass auch die Existenz eines deutlich kleineren Emoto-Reis-Effekts sehr unwahrscheinlich ist, müsste ich das Experiment mit noch viel mehr Gläsern wiederholen. Im Prinzip kann man damit unendlich weiter machen, denn egal wie viele Gläser ich benutze, man könnte immer weiter behaupten, dass der Effekt eben noch kleiner sein müsse aber doch bestimmt da sei.

Aber sehen wir uns mal an, was die ursprüngliche Behauptung von Emoto und seinen Anhängern ist: Emoto sagt, jeder könne das zu Hause nachmachen und bräuchte pro Versuchsbedingung nur ein einziges Glas. Das ist auch das, was IKEA in ihrem bescheuerten Werbespot behauptet haben. Man nimmt eine einzige Topfpflanze, die beschimpft wird, eine einzige, bei der sich bedankt wird. Und das soll einen eindeutigen Effekt zeigen. Beides wäre nur möglich, wenn der Emoto-Reis-Effekt (bzw. der IKEA-Topfpflanzen-Effekt), verdammt groß wäre. Ein rho, das verdammt nahe an 1 sein müsste. Diese Behauptungen stehen im krassen Widerspruch zu meinen Ergebnissen. Daher bin ich in meiner Einschätzung bestärkt, dass es sich hierbei um geistigen Dünnschiss handelt.

Diese Überlegungen gehen natürlich davon aus, dass methodisch mit meinem Experiment alles in Ordnung war. Sollte ich irgendetwas Grundlegendes falsch gemacht haben, hätte ich vielleicht den Emoto-Effekt nur deshalb nicht gesehen. Liegt es vielleicht daran, dass ich das Ritual an nur 25 von 30 Tagen durchgeführt habe? Das kann ich nicht ausschließen, aber diese Interpretation würde zumindest auch gegen einen sehr starken Effekt sprechen. Da Emoto behauptet, man könnte den Effekt auch schon nach einer Woche sehen, bzw. die Beschriftung alleine könnte auch ganz ohne Bedanken/Beschimpfen so einen Effekt auslösen (er hatte da anscheinend eine Art Sponsorvertrag mit einem Mineralwasser, das durch ein aufgedrucktes Emoto-Symbol und ganz ohne Besprechungen energetisiert werden sollte) würde auch diese Interpretation meiner Daten Emotos Behauptungen widersprechen.

Könnte es sein, dass ich mir insgeheim gewünscht habe, dass beide Gruppen gleich schnell verschimmeln, und das nur deswegen passiert ist? Und zwar per Emoto-Effekt, weil der Reis meine Intentionen gespürt hat? Ich habe das Beschimpf/Bedank-Ritual sehr ernst genommen und bin jeweils so gut in diese Emotionen eingestiegen, wie ich das kann. Sollte das nicht reichen, stellt sich eine bedeutsame Frage. Emoto hat ja behauptet, dass sein Effekt der Grund sei, warum es schädlich für Menschen (z.B. Kinder) sei, wenn sie regelmäßig beleidigt würden. Sollte das Ganze aber nur funktionieren, wenn man bis in sein tiefstes Inneres daran glaubt, dass es funktioniert, müsste eine regelmäßige Kränkung völlig unschädlich sein, wenn sie tief im Inneren nicht so gemeint war. Ich muss sagen, dass ich das stark bezweifle.

Aber wenn ihr der Meinung seid, dass der tiefe Glaube den Unterschied macht, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, das herauszufinden. Wenn Ihr selbst an Emoto glaubt, macht das Experiment nach. Und zwar mit vielen Gläsern pro Gruppe, so wie ich das gemacht habe. Stellt das Ergebnis ins Netz, ob als Blog oder als Video. Benutzt den Hashtag #LarsUndDerReis, damit wir es finden. Kontrolliert alle Bedingungen so, wie ich das gemacht habe (oder, falls ihr irgendwelche Schwachstellen finden solltet, kontrolliert die Bedingungen noch besser). Vor allem: Macht eine verblindete Auswertung!

Ich weiß bis jetzt von zwei Experimenten, die auf diesen Aufruf hin durchgeführt worden sind: Thorsten’s Ergebnisse mit einem Glas pro Bedingung hier. Juli von ein Glas Rotwein hat auf meinen Versuchsaufbau noch einen drauf gesetzt und insgesamt 96 Gläser genommen. Ihre Ergebnisse hier. Spoiler: Kein Effekt, nirgends.

PS: Wegen des DSGVO habe ich die Kommentare im Blog deaktiviert. Wenn Ihr diesen Artikel kommentieren wollt, könnt Ihr das gerne im entsprechenden Post auf meiner Facebookseite machen.

Das Reisexperiment ist fertig! Wegen des Videos über Prionen hat sich die Auswertung ein bisschen verzögert. Aber hier…

Gepostet von Lars und die Welt am Dienstag, 26. Juni 2018

2 thoughts on “Das Reis-Experiment nach Emoto”

Comments are closed.